新学期,上海市复旦实验中学迎来了10位朝气蓬勃的新教师。老教师们发现,其中两位年轻人似曾相识——原来,他们都曾经在这里度过了自己的少年时光。

加上这两张“新面孔”,目前复旦实验中学170多名的教师队伍里,有13位从这里毕业的学生,在完成了自己的大学生涯之后,选择回到这里,做一名一线的中学教师。

他们,为什么选择做老师?又为什么选择回母校做老师?

“因为我们在这里,度过了人生最美好的时光。”

有温暖:这里有最闪亮的日子

“在这里,有爱和陪伴。”在英语老师曹婧筠的记忆中,她在母校度过的日子,是闪着光的。

复旦实验中学创办于2000年,是一所完全中学,曹婧筠是2002级的学生。

“初中时的每一份感动,都成了我回来的理由。” 已经在母校任教英语老师12年,身为学校中层干部的她,已经是第五期市“双名工程”“种子计划”团队的主持人。

在母校的求学经历,是她记忆中的“一束光”。

曹婧筠

曹婧筠

那时的她,是班级里的数学课代表,但却因为并不稳定的成绩而陷入焦虑。数学老师一句“考卷可以再做第二遍,但做人要满分” 的开导,让她茅塞顿开。“如果说高中老师教会我很多知识,那么初中老师的陪伴就像家人,帮我度过青春期最迷茫的阶段,” 曹婧筠说,那时,爸爸妈妈工作繁忙,学校就成了她的 “第二个家”,老师的细心关怀、同学的并肩成长,让她感觉那段时间“真温暖”。

从师范大学毕业后,她曾经有两个选择:出国读研,或是走上讲台当一名教师。“如果出国了,我就再也没有可能成为一名老师了,”她毫不犹豫地选择了后者,并且把简历投给了母校。“回到这里,就像回到了温暖的家,这里有我熟悉的老师,我应该也可以成为像当年那样的老师那样再带一带我的学生,引导他们,给他们解惑。”

宋时雨

宋时雨

同样因求学时光的温暖选择回归的,还有语文新教师宋时雨。2008 年入学的她,曾经在全校闻名的 “调皮班” 就读,直到新接班的语文罗剑秋老师带着一封手写的 《爱的教育》 信走进教室,用母亲般的温柔打开她的心扉。“罗老师让我知道,语文不只是课本上的文字,更是有温度的表达,” 宋老师说,这也是她深深爱上语文,热爱传统文化、钟情于写作的原因。后来,她当上了大队委员,策划了学校首个 “走红毯毕业典礼”,毕业册上那句 “你把我们的眼泪都骗完了”,成了她与母校最深的情感联结。即便后来考入上海中医药大学,立志从医,可每当与罗老师通话,“回校当老师” 的念头就越发清晰,“这里有改变我人生的人,我想成为同样能改变别人的人。”

有恩师:多年后,我就成了你

“00后”吕颀琪去年入职复旦实验中学,是位新人。毕业实习时,她曾经尝试过不同的职业,但外向的她,最终选择了三尺讲台,当一名英语老师。让她欣喜的是,她的带教老师,正是自己当学生时的副班主任曹婧筠。

“仿佛回到了自己初中时的美好时光,带教老师是自己的英语老师,学校书记是我当年的语文老师,”吕颀琪说,在这里工作,有一种感觉就是“特别安全”,“初中的时候,有难题不会做?没事,去办公室找老师;现在当新老师,工作上遇到问题,没事,我的老师们还在。”

吕颀琪

吕颀琪

当然,吕颀琪也感慨:“直到自己当了老师、班主任才知道,原来老师的工作远远不止于上课、批作业,回家准备教案、参加教研,和家长们沟通,包括和青春期的孩子们‘斗智斗勇’,都是一门门学问,等我继续学习。”

沈易九

沈易九

在这群教师队伍中,还有一名道法老师沈易九,刚刚结束的这个暑假,他冒着酷暑,和师兄、同事厉潇一起去大学路做大思政的课程,带着学生们感受城市变迁的脉搏。

他重回母校,来自于当年的老师们。那时候,家里的变故曾经让他一度低落,但老师们的关爱和帮助,让他走出了那段困难的时光。“他们是真的让我感觉到:老师在感受我的情绪,老师在理解我的父母,老师在帮助我成长。”沈易九说,他未曾想过自己要当一名教师,直到他大学时帮助一位小儿麻痹症的孩子三年,教他知识,帮助他重新找回自信。他突然觉得,他也可以成为老师们一样的人,帮助更多的孩子找到“那束光”。

有传承:保持“向上生长”的生命力

道法老师厉潇刚刚以优异的中考成绩送完初三毕业班,今年继续留在初三担任班主任。当一名道法老师的念头,来自于他在学校时的政治老师龚菊萍。“她说你们可以喊我‘龚妈妈’,我当时想,都这个年代了,还有这样夸张的开场白?”厉潇回忆说,但就在之后没多久,他发现,她真的就是他们的妈妈,“她早上6点40分就到了,晚上又是最后一个离开,无时不刻都在我们的身边。任何困难,都可以找‘龚妈妈’。”

最让厉潇如沐春风的,是龚菊萍老师的政治课堂。“政治课给人感觉是枯燥难懂,但龚老师是杨浦区学科名师,她用精彩的课堂设计让我感受到政治的魅力。她会将艰涩的政治知识拆解成一个个原理,用历史学科上常用的逻辑线带着我们一起背要点,一节课的时间,我们就能把一个单元‘啃’下来了。”

厉潇

厉潇

这种“让知识有温度” 的教学方式,让厉潇坚定了 “成为政治老师” 的职业目标 —— 他希望像龚老师一样,用有趣的教学让更多人感受到道法学科的意义。当他回到母校,龚菊萍老师成为他的带教老师的那一刻,龚老师笑了,她说:“我最开心的事,就是你也和我一样,成为了一名政治老师。”

钟诚

钟诚

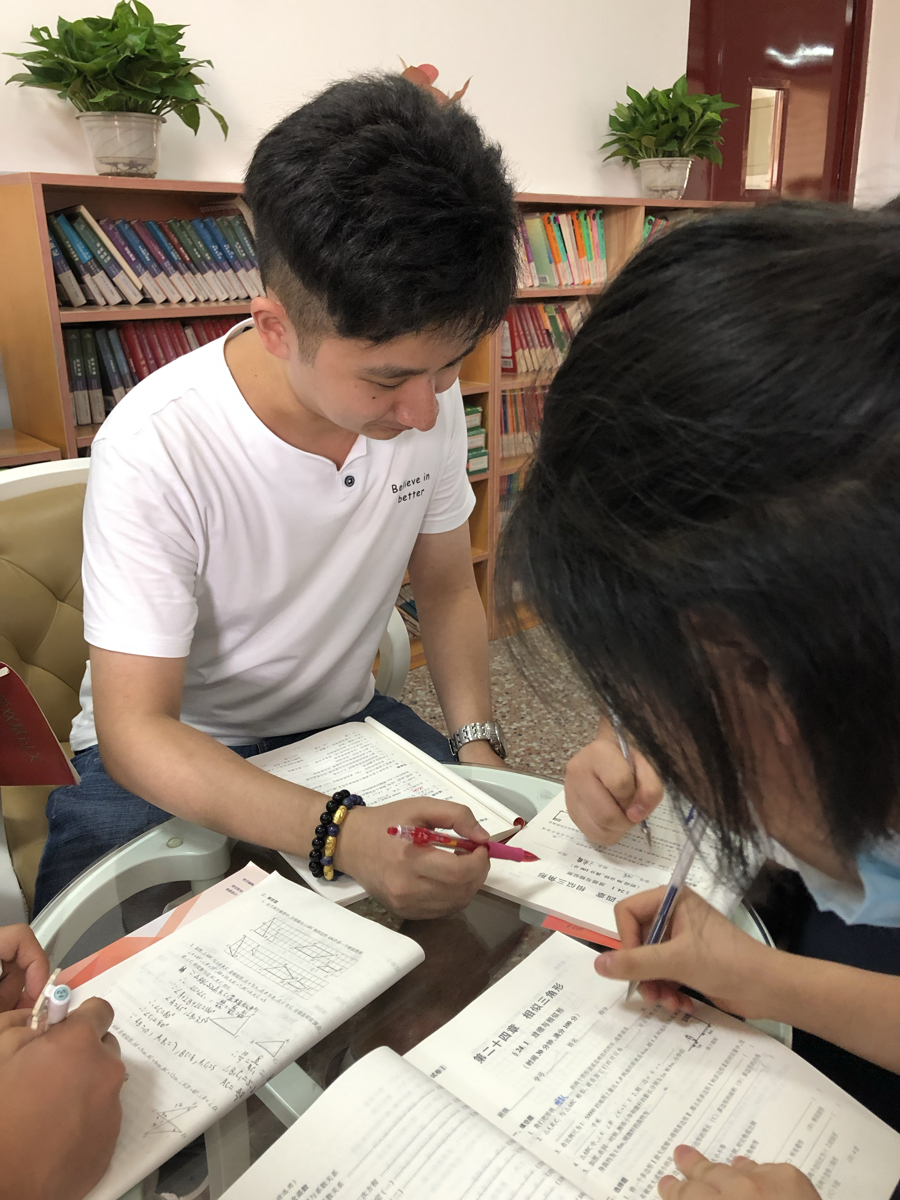

传承,也是数学教研组长钟诚当年的选择。钟诚的成长轨迹,是“受师者影响、成师者模样” 的生动写照 —— 从受母校老师启发立志从教,到扎根一线教学多年、带领教研组创新探索,他始终实践着对教育事业的坚守。“教学非常的结构化,逻辑非常清楚,我现在的教学风格,也大多来自于我的老师们,”钟诚从班主任起步,然后做备课组长,再到教研组长,这几年带领着数学组用AI赋能进行教学探索,他也践行着“一辈子做老师,一辈子学做老师”的不懈追求。

每年都有“复旦实验人”回到学校加入年轻的教师队伍,这让上海市复旦实验中学党总支书记刘海蓓“很骄傲”,她说,13 位校友教师的回归,正是 “复旦实验人” 精神的生动延续 —— 他们带着求学时收获的关爱与认可反哺母校,既是对学校的肯定,更让 “眼中有学生、心中有纲” 的教育理念得以传承。“看到复旦实验中学一代又一代的学生能够反哺学校,反哺这个社会,这其实就是我们这些年教育的成果,”刘海蓓说,“我们要珍惜学校这块招牌,要珍惜来之不易的口碑。目前,我们的年轻教师比例已经达到了50%,传承就显得尤为重要:老教师的言传身教,年轻教师的在传承中创新,确保学校 ‘向上生长’,这就是我们做老师、办学校的初心。”

瑞和网提示:文章来自网络,不代表本站观点。